五條新町伝統的建造物群保存地区の概要

地区の歴史

五條新町伝統的建造物群保存地区は、その名に五條と新町とあります。これは五條のなかの新町という意味ではなく、五條と新町、二つの地区からなるという意味です。

五條は、御霊神社(ごりょうじんじゃ)とその前面にあった小広場を中心に町場が形成されたと考えられ、中世を起源とするとされています。五つの街道が交差する場所として、古くから交通の要衝であり、また、寛永年間(1630年代)に伝馬所(てんましょ)、寛政7年(1795)に代官所が設置されていたことから、南和地域の政治経済の中心地でした。

一方新町は、慶長13年(1608)に松倉重政(まつくらしげまさ)が築いた二見城の城下町として成立したものです。五條村と二見村をつなぐように造られた新町通り沿いに町場が築かれ、新町通りが紀州街道(伊勢街道)の一部であったことから、商人の町・宿場町として発展しました。

こうした近世の発展によって、五條新町は歴史的な町並みを形成してきましたが、度重なる火災や水害にも見舞われています。先人たちが様々な工夫によってこれら災害を克服してきた結果、約400 年にもわたる歴史的な町並みが今に残っているのです。

地区の範囲と面積

範囲

五條市五條、本町、新町、二見の各一部

五條市五條新町伝統的建造物群保存地区区域図 (PDFファイル: 435.7KB)

面積

約7.0ヘクタール

五條新町の町並み

五條と新町の比較

五條と新町はそれぞれ異なる成立起源をもつことから、まちの見え方に大きな違いがあります。

五條の町並みは、湾曲した道沿いに不均一な敷地割をもつ町家が並んでいます。新町の町並みは、直線的な道沿いに均一な敷地割をもつ町家が並んでいます。

町並みを構成する建物にもさまざまな特徴が見られます。町家は時代ごとの棟(むね)の高さを持ち、平入(ひらい)りのものや妻入(つまい)りのものが見られます。多様な建築が新町沿いに並んでいますが、下屋(げや)〈一階壁面と二階壁面を区切る庇(ひさし)〉の高さが揃っているため、街道沿いの景観に連続性と秩序を与えています。

五條の町並み

新町の町並み

五條新町の町家の特徴

五條新町の町並みを構成する町家は、400年にもわたる時代のなかで様式の変遷を経て、時代ごとの様々な特徴をもち、多様性のある町並みを構成しています。ここでは町家の特徴をいくつか紹介します。

1 町家の建ちの高さ

町家が建築された年代をおおよそつかむための指標として二階の壁面の高さ(「建ち」といいます)があります。建ちが低い町家は江戸期のもので、二階部分は「つし」と呼ばれる物入れの用途に使われていました。時代が下るにつれて建ちが高くなり、明治末期から二階部分は居室(きょしつ)として使われるようになりました。

目安としてですが、建ちが低いものほど建築年代が古く、建ちが高いものほど建築年代が新しくなります。町家ひとつひとつの建ちの高さに注目してみると、多様な高さの建ちがあり、五條新町の歴史の積み重なりを垣間見ることができます。

建ちの低い江戸期の町家

建ちの高い昭和初期の町家

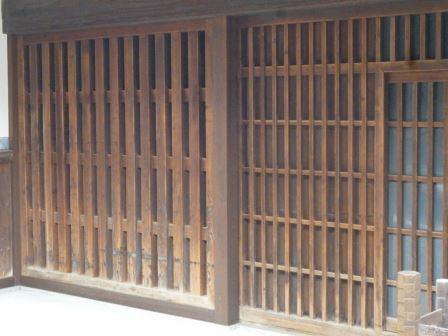

2 格子(こうし)

五條新町の町家の一階部分の建具には格子が多く用いられています。建築当初から格子が用いられていたのか分かりませんが、五條新町の歴史的町並みを構成する要素として大きな役割を担っています。格子の種類も多種多様で、町家の正面に華やかさや重厚さを与えています。

太格子と細格子の組み合わせ

繊細な細格子による出格子

3 窓

二階壁面に開けられた窓の形式として、後で紹介する虫籠窓(むしこまど)の他に鉄格子窓、引き違いのガラス窓、格子窓があります。時代別にみると虫籠窓や鉄格子窓が江戸期の町家に見られ、虫籠窓や鉄格子窓と大きな格子窓が共存する時代を経て、大正期以降には大きな格子戸や開き戸が見られます。建ちの高さに合わせて窓の形式の違いが表れているのがよく分かります。

江戸期に見られる小さい鉄格子窓

大正期の土蔵風の開き戸

五條新町に見られる災害を克服する工夫

五條新町では江戸時代7回の大火があったと伝えられています。中でも元禄16年(1704)に五條で起こった大火では、家屋がことごとく焼失したとの記録が残っています。その翌年に建設された中家住宅(県指定文化財)は、この大火を受けて建築されたもので、防火対策として、通り側の二階壁面に窓が一切開けられていません。

1 火災に対する備え

(1)漆喰壁(しっくいかべ)

二階部分の壁面には、防火のために漆喰塗の大壁(おおかべ)としている町家が見られます。漆喰壁にもいろいろな様式が見られ、白漆喰塗や黒漆喰塗、定規筋と呼ばれる水平にはしる筋が見られるものもあります。

また軒裏も角型や波型などに塗り込めて防火性を高めています。これらの漆喰塗込めの結果、火災に強い町の構造となり、意匠的にも重厚な町並みを形成しています。

瓦張りの漆喰大壁と波型の軒裏

黒漆喰で仕上げられた大壁と角型の軒裏

(2)虫籠窓(むしこまど)

二階壁面にある開口部で、窓枠および格子に漆喰塗が施されたものを虫籠窓(むしこまど)と呼びます。火が窓を通じて内部に侵入しないように比較的面積が小さいものが多いです。形は四角形のほかに木瓜型(もっこうがた)と呼ばれる意匠を凝らしたものもあります。

採光と通気の機能をもつ

木瓜型の虫籠窓

2 水害に対する備え

石積み護岸

地区の南側に吉野川が流れ、吉野川にそそぎこむように西川、東浄川(とうじょうがわ)、寿命川(じゅみょうがわ)の三本の川が地区を横断して流れています。過去にこれらの川が氾濫した記録が絵図として多く残っています。氾濫を克服するために築かれたのが、吉野川沿いの水辺景観を形成している石積み護岸です。

路地沿いに見られる石積み

結晶片岩を積み上げた石積み

町並み見学にあたってのお願い

- 五條新町伝建地区は、住民のみなさまが生活を営んでいる場所です。通りや公共の敷地内から歴史的な町並みを見学するなど、マナーを守って伝建地区を散策いただきますようお願いいたします。

- 伝建地区内の道路は狭く、新町通りは一方通行となっています。お車で通行の際は、速度を抑えていただきますようお願いいたします。

関連リンク

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 文化財課 町並保存整備室

電話:0747-26-1330

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年06月27日