○五條市財産規則

昭和39年4月5日

規則第5号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

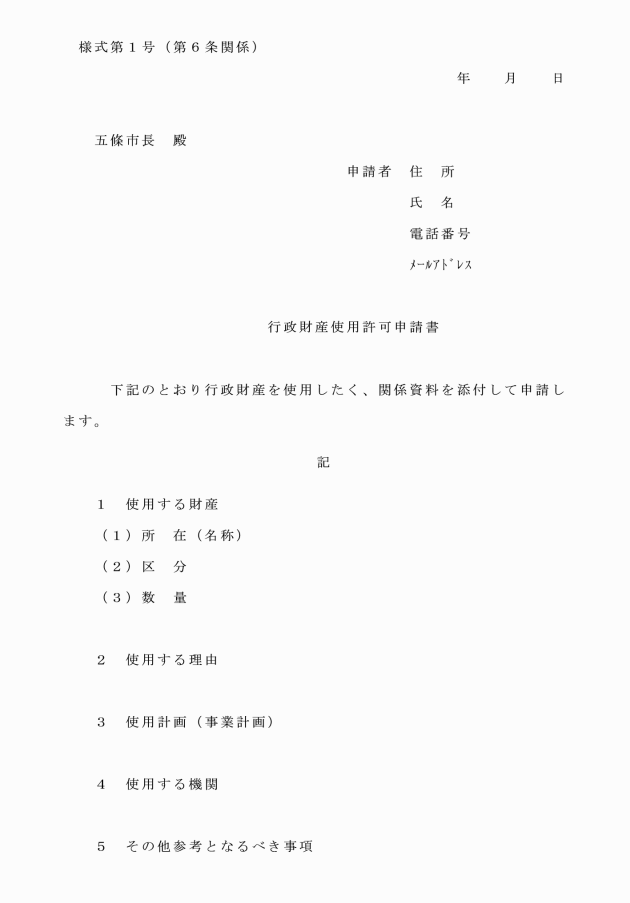

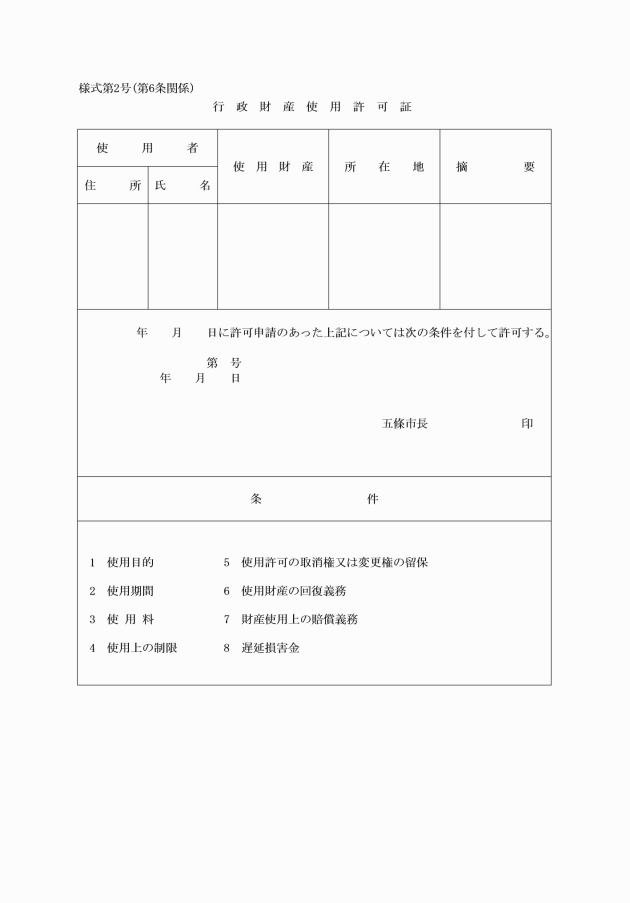

第2章 公有財産

(取得前の措置)

第2条 公有財産とする目的をもって財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。

(取得財産の確認等)

第3条 公有財産として引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等と照合のうえ符合しているかどうかを確認しなければならない。

2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者等の立会いの上で境界を明らかにするため標柱を設置し、その他の財産であるときは、市の所有であることを明らかにするための措置をしなければならない。

(登記及び登録)

第4条 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払時期)

第5条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあってはその引渡しが完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 市長以外の者が市長の定める行政財産につき前項の許可をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

4 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、公益事業に使用させるときは、この限りでない。

(行政財産の貸付け)

第6条の2 第8条の規定は、行政財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、「普通財産」とあるのは、「行政財産」と読み替えるものとする。

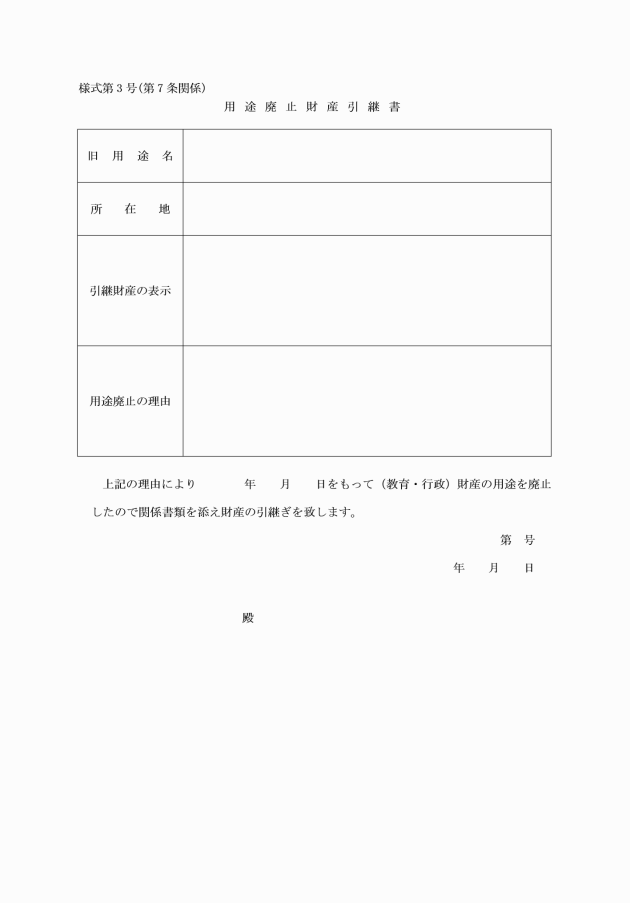

(用途廃止による引継ぎ)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該教育財産に係る関係書類及び関係図面を添えて市長に引き継がなければならない。

2 行政財産の用途を廃止しようとするときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該普通財産として引き継がなければならない。

(1) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要がある場合

(2) 使用に耐えない財産で取り壊し、又は撤去の目的をもって用途を廃止する場合

(3) 交換に供するため、用途を廃止する場合

(4) 再び行政財産としての利用計画がある場合

(5) 前各号に揚げるもののほか、所属部長等において管理させることが適当であると市長が認める場合

4 前項各号に定める以外の普通財産の引き継ぎにおいては、当該普通財産は総務部で管理するものとする。

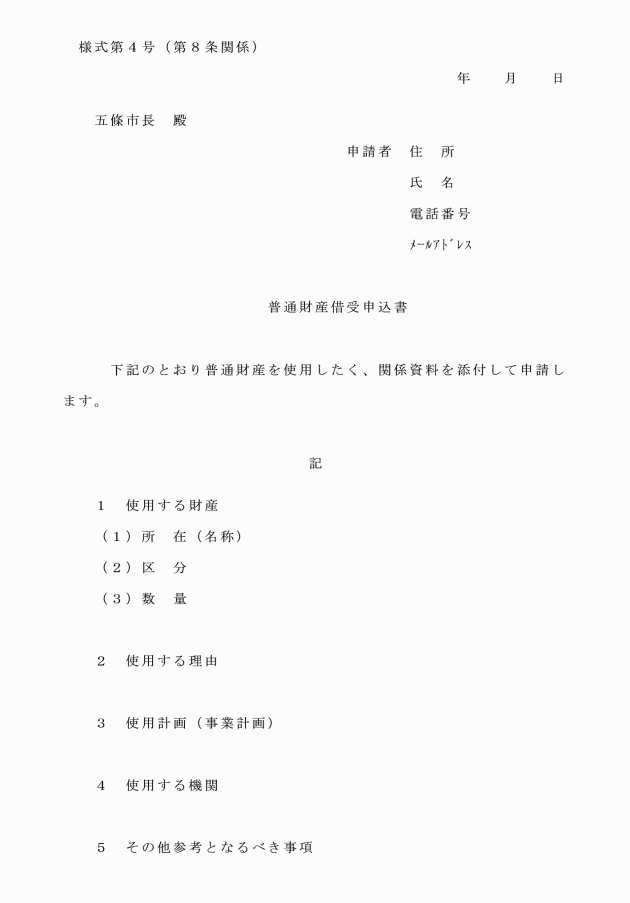

(普通財産の貸付け)

第8条 普通財産について、貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の普通財産借受申込書に係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上

(3) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的として土地及び土地の定借物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 10年以上50年未満

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内

5 普通財産の貸付料は、公募及び競争入札の方法による場合を除き、五條市行政財産使用料条例(昭和60年12月五條市条例第29号)の規定の例によるものとし、無償で貸し付ける場合を除くほか、毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。

7 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付け以外の使用の場合における準用)

第8条の2 前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、これを準用する。

(普通財産の用途指定貸付)

第9条 普通財産について、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付けをしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(普通財産の処分等)

第10条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書を作成し、契約の締結をしなければならない。この場合、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(普通財産の引渡し)

第11条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の売払代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第12条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

(1) 担保

ア 国債、地方債、金融債、事業債及び市長が確実と認める社債

イ 法令の規定により抵当権の目的とすることができるもの

ウ 市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 利息 市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(公有財産の所管換等)

第13条 公有財産は、必要に応じて所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更することができる。

2 前項の規定により公有財産の所管換若しくは分類換又はその使用目的の変更をした場合において、当該公有財産を管理すべき者を異にするときは、当該公有財産は、これを引き継がなければならない。

3 第1項の規定により公有財産の会計換をするときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。

4 公有財産を引き継ぐときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の転用、処分方法等について、関係部署と協議すること。

(2) 当該公有財産が土地の場合にあっては、その境界を明確にし、隣接地権者の同意を得ること。

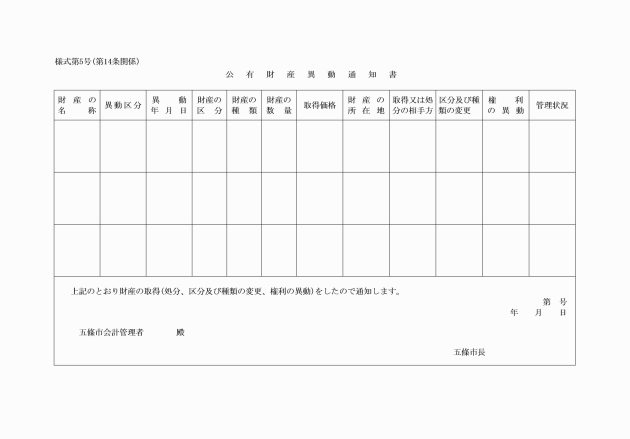

(公有財産の取得等の通知)

第14条 公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用許可をしたときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第5号)により会計管理者(当該公有財産を管理すべき者が市長以外の者であるときは、市長及び会計管理者)に通知しなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川に係る場合又は普通財産の貸付け若しくは行政財産の使用許可については、この限りでない。

(公有財産台帳等の作成)

第15条 市長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を電子的に備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産を管理すべき者が市長以外の者であるときは、当該管理に係る公有財産の記録をしておかなければならない。

3 第1項の台帳には、適当な図面等を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第16条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 土地については、近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹についてはその見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあっては、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権は、土地にあっては第1号により算出した額、建物にあっては償却後の残存価額

(台帳価格の改定)

第17条 前条の台帳価格は、当該公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他台帳価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第3章 物品

(物品の区分)

第18条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に堪える物品及び性質は消耗品に属するものであっても、形状の永続性のある標本又は陳列品たる物品(別表に定めのないものについては、1品又は1組の取得価格又は評価価格が20,000円以上の物品その他会計管理者が必要と認めたもの)

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品

(3) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物

(4) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料

(5) 生産物及び製作品 試験研究又は作業等によって生産又は製作された物品

(物品の所属年度区分)

第19条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の会計管理者への通知)

第20条 物品を購入、寄附、交換により取得したとき、又は物品が生産、製作されたときは、物品台帳に登録を行い、会計管理者に通知しなければならない。ただし、物品の目的又は性質により会計管理者に通知を要しないものについては、この限りでない。

2 前項の通知は、一定期間分をまとめて行うことができる。

(物品の使用)

第21条 物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)を指定しておかなければならない。

2 使用職員に交代があったときは、前任者は、直ちに当該物品を後任者に引き継がなければならない。

(物品の保管)

第22条 会計管理者又は使用職員は、その保管に属する物品を良好な状態において保管しなければならない。

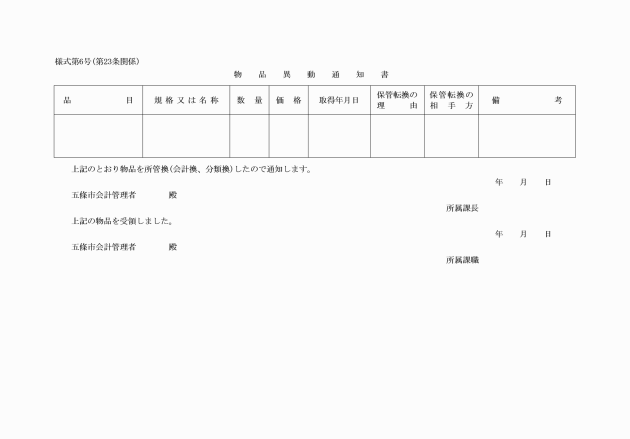

(物品の所管換等)

第23条 物品は、必要に応じて所管換、会計換又は分類換することができる。

3 前項の規定による通知があった場合において、当該物品の使用職員を異にすることとなるときは、直ちに当該物品を引き継がなければならない。

4 第1項の規定により物品の会計換をするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。

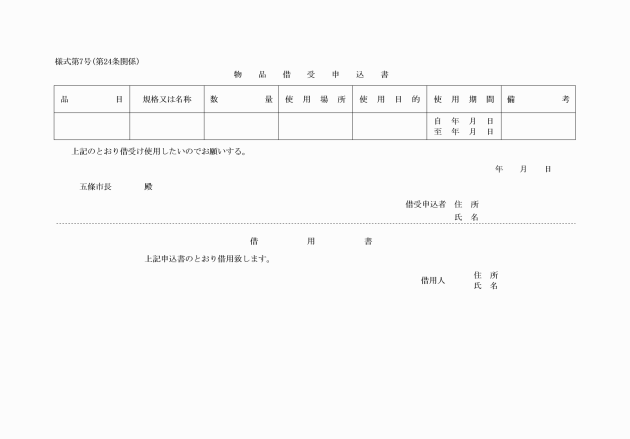

(物品の貸付け)

第24条 物品について、貸付けを受けようとするものは、物品借受申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の物品借受申込書に係る物品の貸付けをしようとするときは、物品異動通知書により会計管理者又は使用職員に通知しなければならない。

3 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところにより納付させなければならない。

4 物品の貸付期間は、市長がその都度定める。

5 会計管理者又は使用職員は、第2項の通知を受けたときは、当該物品を借受人に交付し、これと引換えに借用書を徴さなければならない。

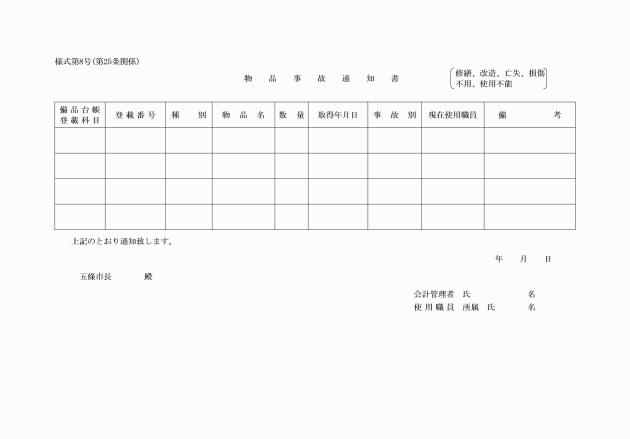

(物品の不用、修繕、亡失)

第25条 会計管理者又は使用職員は、その保管中又は使用中の物品について、不用又は使用不能となったとき、修繕若しくは改造等の必要があると認めるとき、又は亡失、損傷その他の事故が発生したときは、物品事故通知書(様式第8号)により市長に通知しなければならない。

(帳簿の整備等)

第26条 会計管理者は、物品の区分に従い、台帳を電子的に備えて記録し、物品の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、第20条第1項ただし書の規定による物品については、その台帳の記録を省略することができる。

2 使用職員は、その保管又は使用に係る物品のうち重要物品として別に定めるものについて、毎会計年度における状況を翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4章 債権

(督促)

第28条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第29条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとする場合は、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第30条 令第171条の3の規定により、債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。

(担保の種類等)

第31条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の規定により、担保が提供されたときは、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債 額面金額

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が定める価格

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(4) 前3号に掲げる担保以外の担保 市長が定める金額

(徴収停止)

第33条 令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、第38条の規定による債権台帳に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等)

第34条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

4 第2項の規定により付する利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

ア 債務者が市の不利益となる財産を隠ぺいし、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第36条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて、行わなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) その他市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第37条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。

2 前項の申出のあった場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限ってこれを免除することができる。

(帳簿の整理等)

第38条 市長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権台帳を整備し、記録しなければならない。

2 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権の異動状況について、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、債権の増減異動調書を作成しなければならない。

第5章 基金

(管理の手続)

第39条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納、保管の例により行わなければならない。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、公有財産若しくは物品又は債権の管理の例により行わなければならない。

(帳簿の整備等)

第40条 市長は、基金の種類に従い基金台帳を整備し、記録しなければならない。

2 市長は、毎会計年度の基金の異動状況について、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、基金の増減異動調書を作成しなければならない。

(定額の資金の運用状況を示す書類)

第41条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第16号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の五條市財産規則の規定に基づく物品については、なお従前の例による。

附則(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第49号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

附則(平成18年規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に五條市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成19年規則第9号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に五條市助役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第75号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後であっても、この規則による改正前の五條市財産規則様式第1号及び様式第4号に規定する様式は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第18条関係)

物品分類表

分類 | 細分類 | 品目例 |

1 備品 | 1 机類 | 両袖机、片袖机、会議用テーブル、座机、脇机、カウンター、司会台、製図台、応接テーブル、教卓、食卓、生徒机、パソコン用テーブル、その他机類 |

2 椅子類 | 事務椅子、事務椅子(肘付き)、長椅子、腰掛、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子、応接椅子、ソファ、座椅子、生徒椅子、その他椅子類 | |

3 戸棚類 | スチール棚、スチール棚(ハーフ)、陳列棚、ガラス戸棚、食器戸棚、木製棚、洋服ダンス、更衣ロッカー、その他戸棚類 | |

4 各種箱類 | 金庫、手提金庫、キャビネット、担当箱、鍵箱、印箱、書類箱、カルテ箱、標本箱、靴箱、投票箱、その他箱類 | |

5 その他室内用品類 | 衝立、傘立、札掛、書架、衣類掛、新聞掛、寝台、黒板、行事板、ブラインド、カーテン、幕、鏡台、じゅうたん、畳、鏡、簡易ステージ、その他室内用品類 | |

6 冷暖房具類 | エアコン、クーラー、扇風機、ヒーター、ストーブ、ホットカーペット、こたつ、その他冷暖房器具類 | |

7 公印類 | 職印、庁印、刻印、烙印、その他公印類 | |

8 事務用品類 | パソコン、プリンター、スキャナ、モニター、シュレッダー、各種電算システム、穴あけパンチ、ナンバーリング、製図器セット、計算機、裁断器、製図板、金銭登録器、チェックライター、複写器、会計機、自動認証器、その他事務用品類 | |

9 計器類 | トランシット、レベル類、ポケットコンパス、プラニメーター、平板測量器、巻尺、ポール、箱尺、気圧計、風速計、雨量計、圧力計、水平器、秤類、騒音計、振動計、その他計器類 | |

10 眼鏡類 | 双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、その他眼鏡類 | |

11 被服類 | 制服、外套、その他被服類 | |

12 車両類 | 大型自動車、普通自動車、軽自動車、自動2輪車、原動機付自転車、特殊自動車、消防車両、運搬車、自転車、車椅子、その他車両類 | |

13 工具類 | ドリル、滑車、万力、チェンブロック、ジャッキ、パイプレンチ、つるはし、バール、はしご・脚立、その他工具類 | |

14 教養及び体育用品類 | テレビ、レコーダー類、プロジェクター、ICレコーダー、ラジオ、マイクロホン、拡声器、アンプスピーカー、音響ミキサー、ピアノ、各種楽器、楽譜立、楽器ケース、舞台照明器具、放送機器、移動スクリーン、ステレオ、プレーヤー、コンピュータ用ソフト、体育用マット、踏板、跳箱、移動用鉄棒、卓球台、審判台、掲示版・表示板、遊具類、標本・模型、その他教養及び体育用品類 | |

15 産業土木機械類 | 草刈機、乗用草刈機、耕耘機、トラクター、チェーンソー、ブロアー、噴霧機、高圧洗浄機、撒粉機、起重機、ウィンチ、コンクリートミキサー、クラッシャー、地均ローラー、エアーコンプレッサー、コンベアー、発動機、フォークリフト、ホイールローダー、ブルドーザー、その他産業土木機械類 | |

16 電器具、諸機械器具、写真機、通信機類 | 発電機、蓄電池、各種ポンプ、ボイラー、変圧器、充電器、ミシン、アイロン、携帯電話機、FAX、電話交換機、サイレン、巻締機、無線電信機、電気炉、送風機、換気扇、鉋盤、研磨機、冷却機、殺菌機、乾燥機、掃除機、カメラ、ビデオカメラ、ドローン、レジ、その他電器・諸機械器具 | |

17 図書類 | 各種図書、掛地図、図鑑、各種法規例規集、図書館備付図書、加除式図書、その他図書類 | |

18 医療及び理科実験用具類 | AED、レントゲン、内視鏡機器、各種検査機器、マッサージ機、心電計、血圧計、滅菌器、聴診器、遠心分離器、乾燥器、反射鏡、耳鏡、鼻鏡、診察台、手術台、担架、蒸りゅう器、消毒器、麻酔器、ギブスカッター、身長計、電気メス、肺活量計、歩行練習機、補聴器、その他医療・理科用具類 | |

19 厨房炊事用具類 | 炊飯器、コーヒー沸し、ミキサー、湯沸器、トースター、ポット、冷蔵庫、冷凍庫、レンジ、オーブン、コンロ、回転釜、流し台、調理台、洗浄機器、食器等乾燥機、殺菌・消毒保管庫、その他厨房炊事用具類 | |

20 雑品類 | 各種スタンド、国旗・市旗、台車、消火ポンプ、ボンベ、タンク、ホイール、テント、トイレ、倉庫・物置、絵画、彫刻像、屏風、置物、その他雑品類 | |

2 消耗品 | 1 用紙及び紙製品類 | 仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、和紙、ボール紙、塵紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、厚紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便箋、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、感光紙、コピー用紙、感熱紙、諸帳簿等 |

2 文具類 | 鉛筆、ボールペン、シャープペン、ワープロ用リボン、フロッピー、ファイル、物差、スケール、折尺、毛筆、インク、硯、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、消しゴム、虫ピン、画鋲、ゼムクリップ、紙挾、ゴムバンド、とじ紐、黒板拭、白墨、修正液、糊、セメダイン、鳩目、ホッチキス針、千枚通し、各種ゴム印、マジックインキ、下敷、各種事務用器材等 | |

3 写真電気用品類 | フィルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、プラグ、ソケット、懐中電灯、各種電球、各種コード、乾電池、各種スイッチ、録音テープ、ビデオテープ、MD等 | |

4 医療及び試験研究用品等 | X線フィルム、体温計、温度計、剪刀、吸入器、注射器、注射針、シャーレ、瓶、各種皿、各種ゴム管、栓、ゴム管挾、眼帯、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそう膏、三角巾、氷のう、試験管立、沈澱管、各種試験管、フラスコ類、コルベン、ビーカー、ビューレット、メスシリンダー、かくはん棒、洗滌用刷毛等 | |

5 薬品類 | 医薬、試薬、農薬、工業その他各種薬品等 | |

6 刊行物類 | 各種図書(定価10,000円未満)、官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊、会議録、法令加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等 | |

7 被服類 | 帽子、作業服、シャツ、その他法令、条例、規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。)等 | |

8 雑品類 | 箒、はたき、雑巾、塵取、屑籠、束子、刷子、洗面器、石けん、タオル、花器、剣山、綿、寒暖計、各種紐、縄、こも、バケツ、鍋、釜、コンロ、ロストル、十能、フライパン、庖丁、土瓶、急須、皿、針、銚子、丼、各種茶碗、杓子、笊、火箸、コップ、すり鉢、スリッパ、草履、ゴムホース、熊手、マット、各種ボール、リボン、造花、ピンセット、ドリル先、活字、ハンダ、染料、肥料、飼料、綱、針、針金、鋸、金槌、釘抜、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、鑑札、油差、煙突、首輪、立看板、竹刀、下駄、灰皿、国旗竿、シャベル、提灯、毛糸、果物ナイフ、椅子カバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、風呂敷、腕章、ゴム長靴、手袋等 | |

9 薪炭油脂類 | 薪、木炭、石炭、コークス、練炭、重油、灯油、グリス、各種潤滑油、焼入油、切削油、リノリューム油、その他石油製品、油性塗料等 | |

10 印刷物及び帳簿類 | 各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、給料仕訳書、旅費請求書、和罫紙等 | |

11 食糧品類 | 主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他嗜好品等 | |

3 動物 | 1 動物類 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、兎、鴨、雉、鶏、七面鳥、鳩、モルモット、魚等 |

4 原材料 | 1 原材料類 | 砂利、木材、鋼材、芝、染料、セメント、けい石、薬品塗料等 |

5 生産物及び製作品 | 1 生産品又は収穫物 | 農産物穀類(もみ、大豆、麦、雑穀等)、青果物(大根、白菜、桃、ふどう等)、林産物(苗木、素材、木皮、木炭等)、畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等)、水産物(各種養魚類等)、鉱産物(けい石、花こう岩等)、工業製品、織物(羽二重、あや織等)、木工品(机、椅子、戸棚等)、雑品(バター、生糸、ぶどう酒等) |

備考

1 物品は、すべてこの分類表により整理しなければならない。

2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に類する物品は、この表によることなく、「備品」として整理しなければならない。

3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから本表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。

4 この分類表で判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。