○五條市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱

令和5年7月11日

告示第93号

五條市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱(平成14年3月五條市告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に基づく鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に限る。)でする鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)で定めるものに限る。)の捕獲等又は鳥類(省令で定めるものに限る。)の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)のための鳥獣捕獲等許可(以下「許可」という。)のうち五條市の許可権限に係る事務の取扱いについては、法、省令、奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年奈良県条例第34号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和61年奈良県規則第34号)及び法第4条の規定に基づき県が定める奈良県鳥獣保護管理事業計画(以下「計画」という。)の規定によるもののほか、この要綱によるものとする。

(有害鳥獣捕獲の許可の基本的考え方)

第2条 有害鳥獣捕獲のための許可は、被害の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

(予察捕獲)

第3条 恒常的な被害を抑制するために、被害の発生する時期に、的確に実施する予察捕獲は、計画の予察表に予察捕獲対象種として記載されている鳥獣のうちキジバト、ドバト、ハシボソガラス、ハシブトガラス、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウ、ゴイサギ、コサギ、イノシシ、ニホンジカ、ノウサギ、ニホンザル、アライグマを対象に行うものとする。

2 市長は、予察捕獲に係る捕獲等許可申請がなされてきたときは、被害調査を省いて許可できるものとする。

(許可権限の区分)

第4条 許可の区分は、次表のとおりとする。

許可権者 | 許可の内容 |

1 市長 | 国指定鳥獣保護区の区域以外において以下の許可を行う場合。 ① 被害の防止の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて次の鳥獣の捕獲等をしようとする場合。 ゴイサギ、コウライキジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、コサギ、ドバト、ノウサギ、タイワンリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、イタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ニホンザル ② 被害の防止の目的でキジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵の採取等(損傷を含む。以下、同じ。)をしようとする場合。 |

2 知事 | 国指定鳥獣保護区の区域以外において被害の防止の目的で1及び3に定める以外により鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を行う場合。 |

3 環境大臣 | ① 被害の防止の目的で鳥獣の保護繁殖を特に図る必要ある鳥獣(省令第1条の2関係別表第1)を捕獲等する場合。 ② 被害の防止の目的で鳥獣の保護繁殖に重大なる支障がある網又はわな(省令第6条)を用いて捕獲等する場合。 ③ 国指定鳥獣保護区の区域内において被害の防止の目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を行う場合。 |

(申請者)

第5条 有害鳥獣捕獲許可申請のできる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国

(2) 地方公共団体

(3) 法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者

(4) 環境大臣の定める次に掲げる法人(以下「対象法人」という。)

ア 農業協同組合

イ 農業協同組合連合会

ウ 農業共済組合

エ 農業共済組合連合会

オ 森林組合

カ 森林組合連合会

キ 生産森林組合

ク 漁業協同組合

ケ 漁業協同組合連合会

(5) 野生鳥獣の被害を受けている者(以下「被害者」という。)

(6) 被害者から依頼を受けた者(以下「被依頼者」という。)

(申請手続)

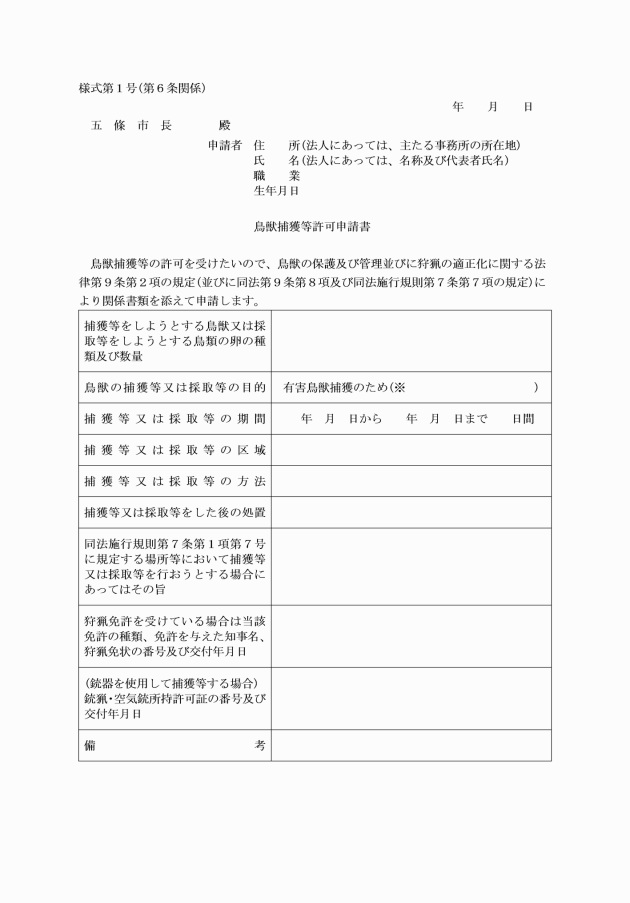

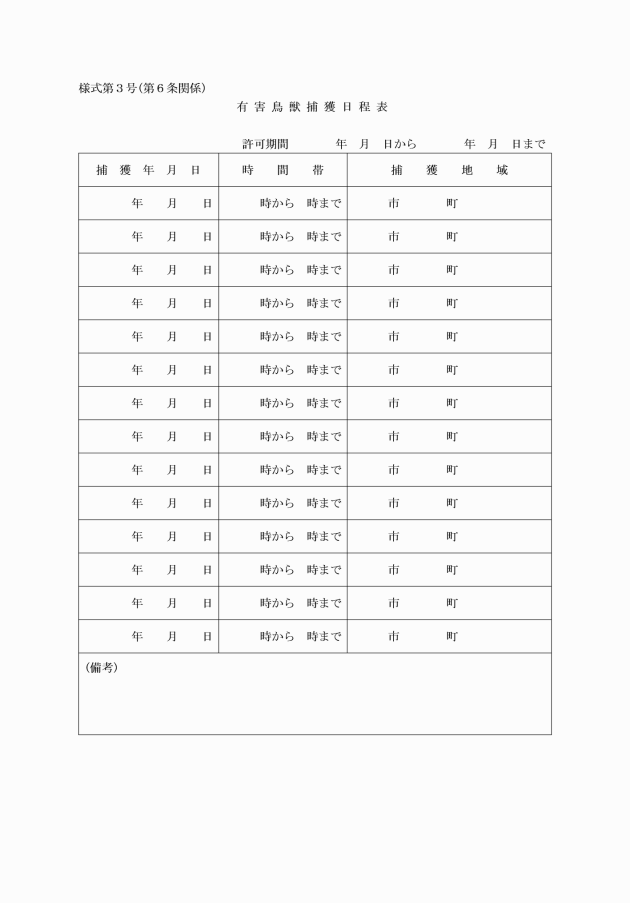

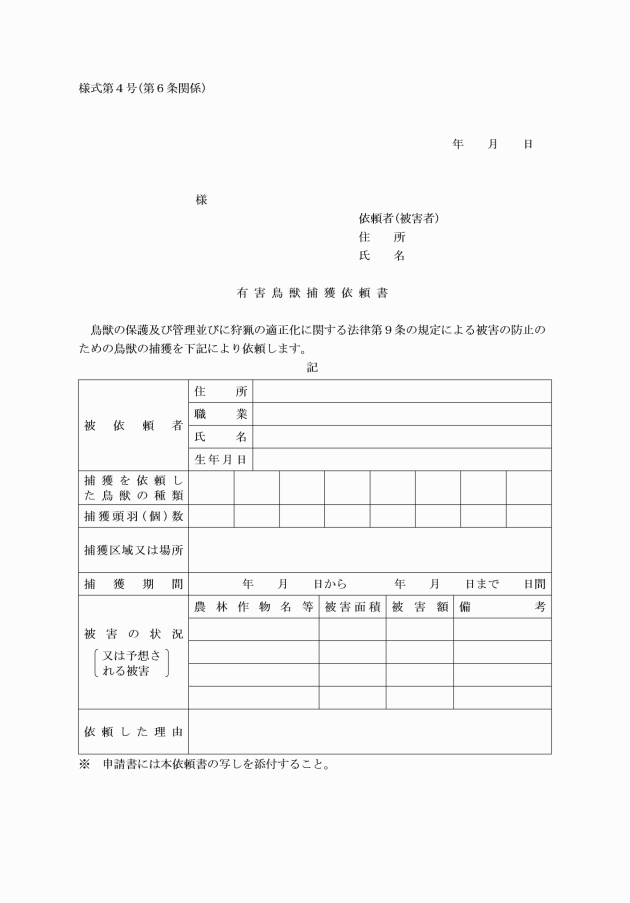

第6条 申請者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲実施区域図(以下「被害位置図」という。)(25,000分の1地形図又は当該市町村の管内図等を用いて、被害地を緑線で囲うとともに、有害鳥獣捕獲の実施区域を朱線で囲うこと。)

(2) 網猟具又はわな猟具を使用する場合は、前号の被害位置図に加えて猟具の設置箇所を朱色の○印で示した、1,000分の1から5,000分の1程度の地図及び当該猟具の図面

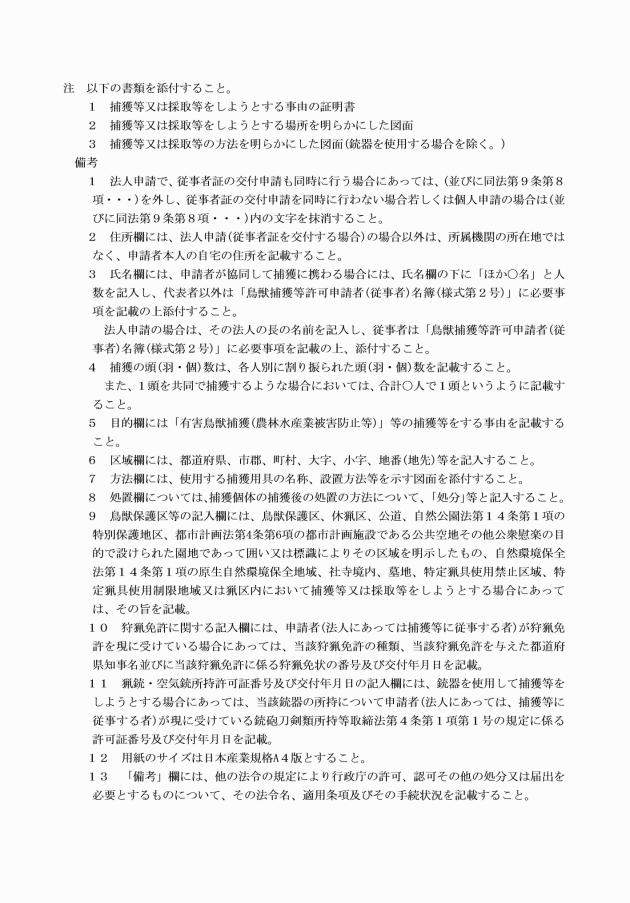

(3) 個人の申請者が協同して有害鳥獣捕獲をしようとする場合又は申請者が法人である場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

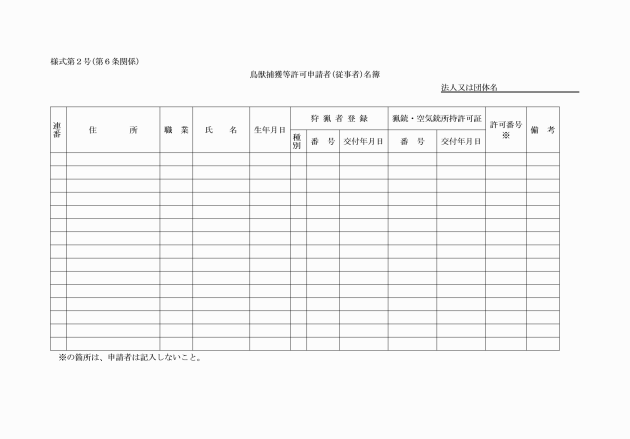

(4) 有害鳥獣捕獲日程表(様式第3号)

(5) 申請者が国、地方公共団体若しくは対象法人の場合であって当該職員以外の者に有害鳥獣捕獲の実施を依頼する場合又は被依頼者である場合は、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号)の写し

(6) 申請者が認定鳥獣捕獲等事業者の場合は、認定証(省令第19条の9)の写し

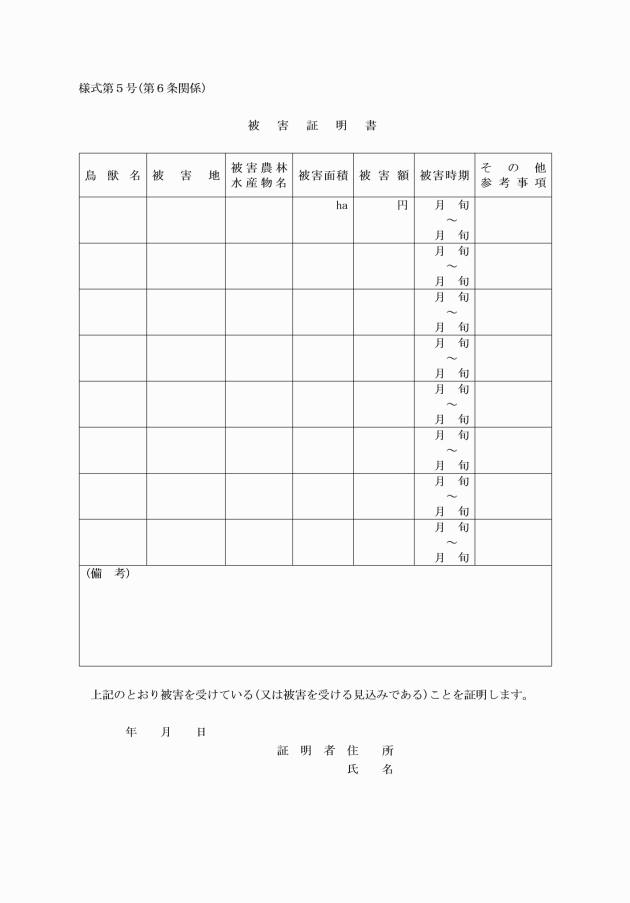

(7) その他市長が必要とする書類(被害証明書(様式第5号)、被害状況写真等、その他安全確保を図るための書面等)

(1) 五條市に土地を所有しその土地において農林業を営んでいる者又は五條市に居住する者であること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 現に有効な狩猟免許を有し、原則としてわな猟及び網猟については過去1年以上、銃猟については過去3年以上有害鳥獣捕獲に用いる捕獲方法の狩猟者登録を継続して受けている者であること。ただし、市長が適当と認める場合は、捕獲実施者の要件となるこれらの狩猟者登録を継続して受けている期間を短縮することができる。

(3) 省令第67条で定める狩猟災害共済又は狩猟者損害保険(ハンター保険)に加入している者であること。

要件 | 除外可能条件 | |

ア | ハシボソガラス及びハシブトガラス(以下「カラス」という。)又はドバトについて、被害を受けている施設を所有又は管理する者及び当該被害者からの有害鳥獣捕獲の依頼を受けた専門の事業者が、捕獲箱等を使用して、当該施設内で有害鳥獣捕獲する場合 | 第7条第1項各号のすべて |

イ | アライグマ、ハクビシン、カラス、ドバト等の小型の鳥獣について、住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該土地・建物内において、小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りで有害鳥獣捕獲する場合 | 第7条第1項各号のすべて |

ウ | アライグマについて、国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、対象法人に対する許可において、銃器以外の方法による有害鳥獣捕獲で、同一許可捕獲の第7条第1項各号の条件を満たしている捕獲実施者の監督下で有害鳥獣捕獲する場合 | 第7条第1項各号のすべて |

エ | わな猟免許を所持する者が農林業従事者であって、自己の田畑・森林等の被害防止のために「はこわな」で有害鳥獣捕獲する場合 | 第7条第1項第2号の狩猟者登録の期間 |

3 捕獲実施者数は、有害鳥獣捕獲の適正化・公正化から原則として複数とするが、実施区域、方法及び被害の状況等を考慮し、必要最小限に制限するものとする。

(1) 森林管理署・森林管理事務所等当該捕獲等実施機関に勤務する者であること。

(2) 狩猟免許を有する者又は当該森林管理局等で開催する「鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する研修」を過去3年以内に受けた者であること。

5 認定鳥獣捕獲等事業者については、前各項の規定にかかわらず、捕獲実施者とすることができる。

(有害鳥獣捕獲の実施期間)

第8条 有害鳥獣捕獲の実施期間は、被害の状況及び現地の実情等を勘案し、最も効果的な期間を選び、次の各号の基準以内で決定するものとする。

(1) スズメ、ゴイサギ、キジバト、ドバト、カラス、ムクドリ、ヒヨドリ、カワウ、コサギを有害鳥獣捕獲する場合は、3か月以内

(2) ドバト、カラスを捕獲箱で有害鳥獣捕獲する場合は、6か月以内

(3) イノシシ、ノウサギ、二ホンジカ、アライグマ、ニホンザルを有害鳥獣捕獲する場合は、6か月以内

(4) 前条第2項の表イの項に規定する場合で、申請者が市長のときは、1年以内

(5) 前各号に掲げる場合以外は、原則として1か月以内

2 次の各号に掲げる期間は原則として許可しないものとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等に係る被害防止を目的とする場合及びニホンザルの有害鳥獣捕獲、鳥類の卵の採取及びドバト又はカラスを捕獲箱で有害鳥獣捕獲する場合を除く。

(1) 当該鳥獣の繁殖期

(2) 愛鳥週間(5月10日から5月16日まで)

(3) 動物愛護週間(9月20日から9月26日まで)

(4) 狩猟期間(11月15日から2月15日まで)の前後それぞれ14日、13日(閏年は14日)間。ただし、イノシシ及びニホンジカについては、第二種特定鳥獣管理計画により狩猟期間が11月15日から3月15日までと規定されているため、狩猟期間後の期間は16日間とする。

(有害鳥獣捕獲の許可頭羽個数)

第9条 有害鳥獣捕獲の許可頭羽個数は、被害地における鳥獣の生息状況及び被害の防止の目的を達成するために必要最小限の頭羽個数とする。なお、鳥類の卵の採取等は、原則として次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 現に被害を発生させている鳥類を有害鳥獣捕獲することが困難であり、鳥類の捕獲等だけでは被害の防止の目的が達成できない場合

(2) 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要がある場合で、併せて卵を採取等する場合

(有害鳥獣捕獲の実施区域)

第10条 有害鳥獣捕獲の実施区域は、現に被害が発生している区域又は被害の発生するおそれのある必要最小限の区域とする。

2 被依頼者に対して許可をする有害鳥獣捕獲の実施区域は、当該被害者の所有又は占有する土地又は建物に限るものとする。ただし、農林水産業関係団体又は自治会長等が依頼した場合はこの限りでない。

(有害鳥獣捕獲の方法)

第11条 有害鳥獣捕獲の方法は、従来の実績等を考慮して最も効果的な方法とし、空気銃を使用した有害鳥獣捕獲は半矢の危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りでない。

2 法令で禁止されている猟具及び猟法での有害鳥獣捕獲は、許可しない。

2 許可証等を交付するときは、必要に応じ条件を付すものとする。

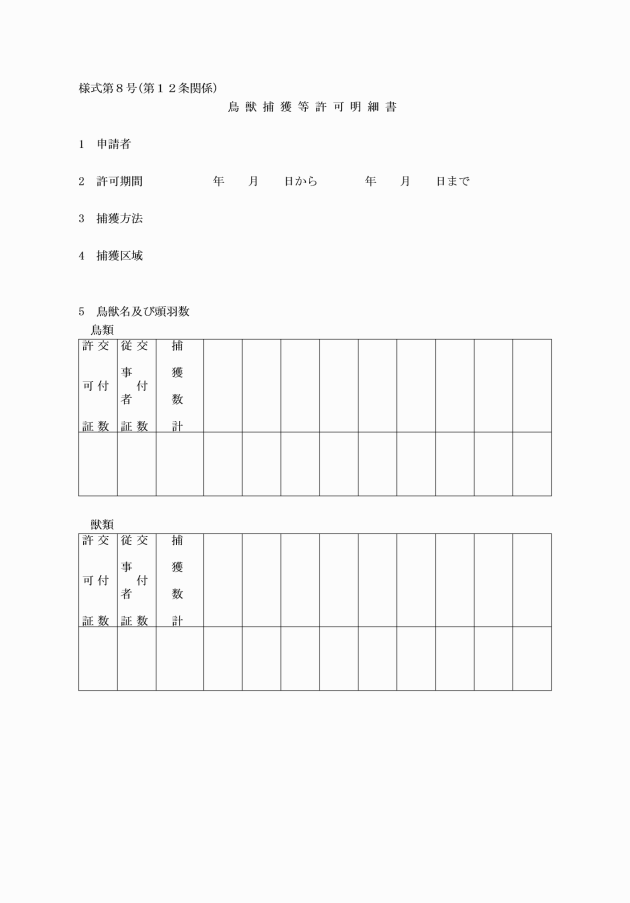

3 許可証等を交付したときは、鳥獣捕獲等許可明細書(様式第8号)により当該区域を所轄する警察署長に通知するものとする。また、必要に応じその他の関係機関に併せて通知するものとする。

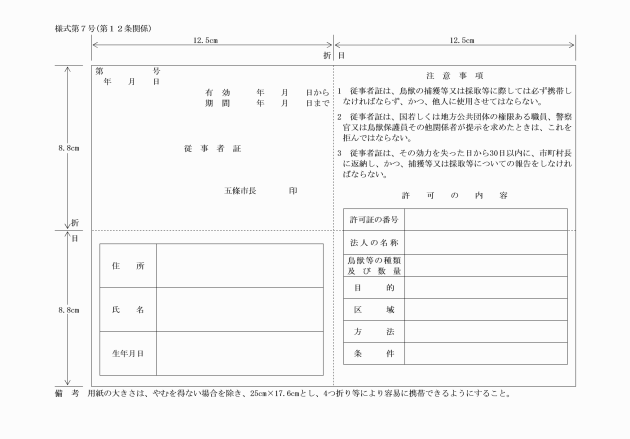

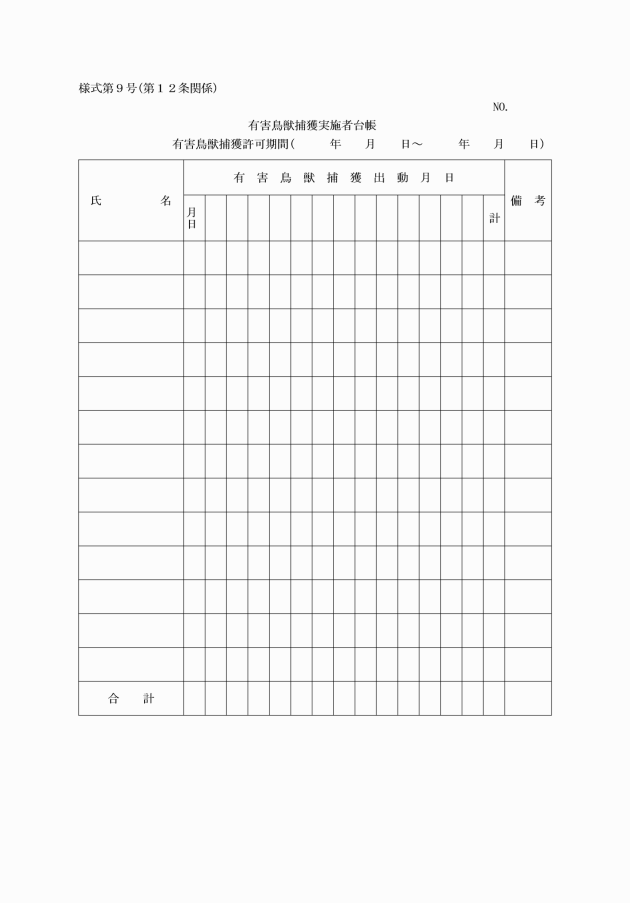

4 従事者証の交付を受けた者は、それぞれの捕獲実施者に対し、有害鳥獣捕獲の日程、方法等を周知の上、従事者証を貸与するとともに、有害鳥獣捕獲実施者台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(有害鳥獣捕獲の実施)

第13条 有害鳥獣捕獲の適正な実施を確保するため次の各号に注意するものとする。

(1) 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、対象法人及びその他捕獲実施者は、有害鳥獣捕獲の場所数、方法等を考慮して、許可証等の交付を受けた捕獲実施者が多数のときはおおむね5名程度に班編成し、各班ごとに責任者(以下「班長」という。)を置き、有害鳥獣捕獲の適正化と事故防止を図るとともに、有害鳥獣捕獲の総括責任者として指揮監督を行うこと。

(2) 許可証等の交付を受けた申請者等及び班長は、関係機関と連絡協調して、広報その他の方法で、所轄の警察署(駐在所・派出所を含む。)及び有害鳥獣捕獲区域の住民に有害鳥獣捕獲の方法、日時、場所等を周知し、事故防止に万全を期すこと。

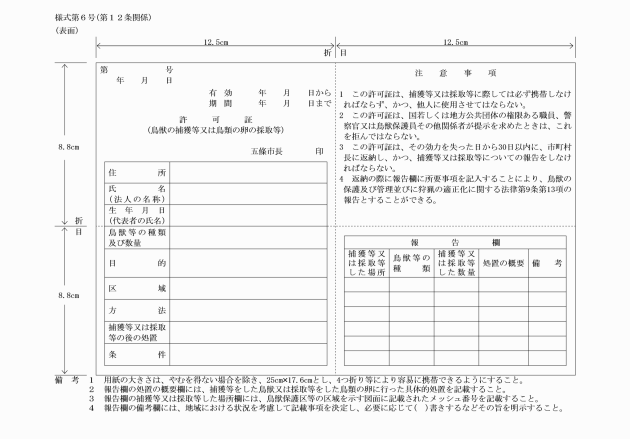

(3) 有害鳥獣捕獲に従事するときは、必ず許可証又は従事者証を携帯すること。

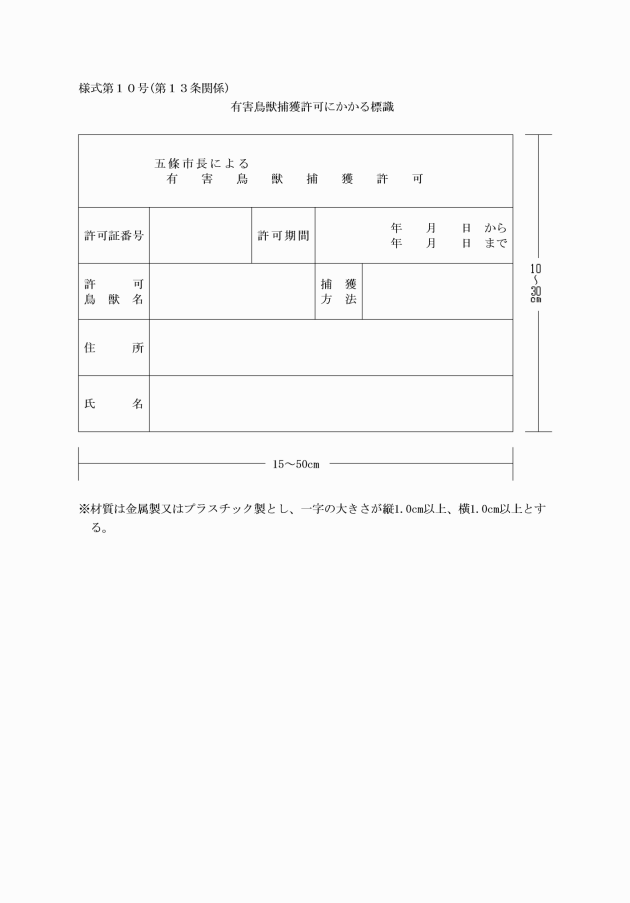

(4) 網又はわな(捕獲柵、捕獲檻を含む。)を使用するときは、1張又は1個ごとに許可を受けた者の住所、氏名、許可証番号、許可期間及び許可鳥獣名等を記載した標識(様式第10号)を明示するとともに、それぞれの網又はわなを適切に管理すること。また、許可期間終了後は確実に撤去を行い、撤去が困難な場合は、使用できない状態にすること。

(5) 捕獲実施者は、捕獲物が鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、有害鳥獣捕獲の目的に照らして適正に処理すること。

2 市長は、前項各号に違反する等有害鳥獣捕獲として適当でないと認められる場合には、許可を取り消すことができるものとする。

(許可証等の返納)

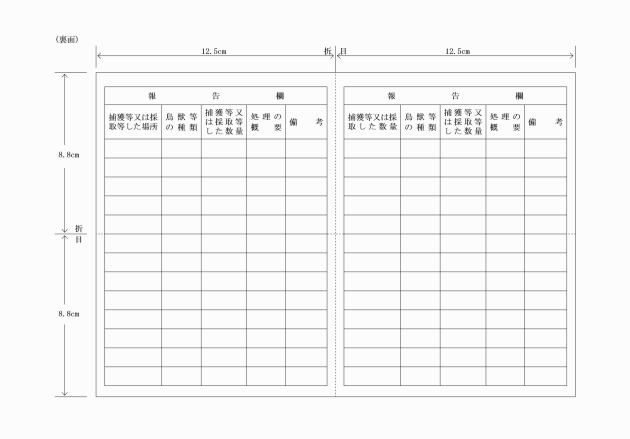

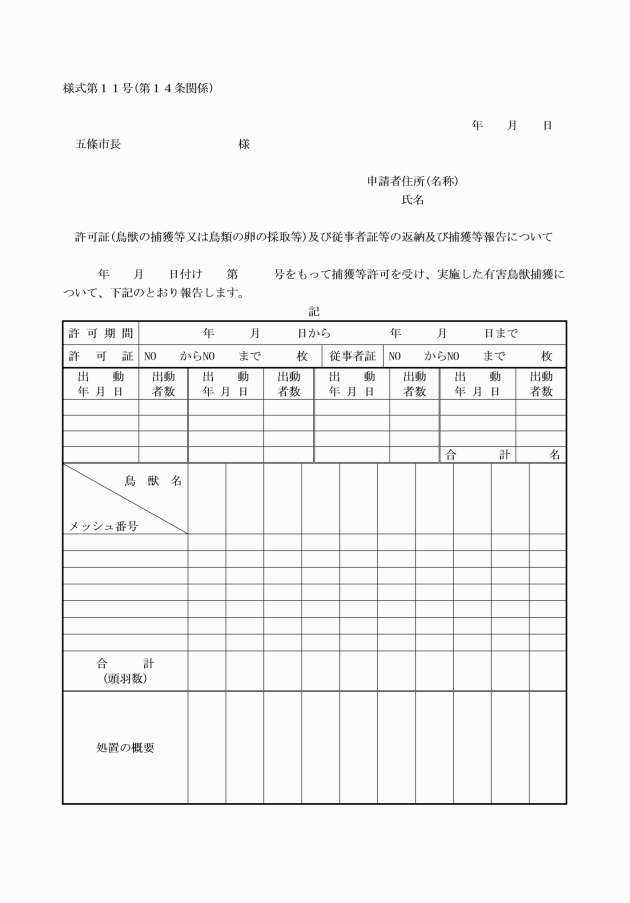

第14条 許可証等の交付を受けた者は、捕獲実施者に対し許可証の裏面の報告欄に有害鳥獣捕獲の場所、鳥獣等の種類別員数及び処置の概要を記入させるものとする。

2 許可証等の交付を受けた者は、許可の期間が満了したときは、30日以内に捕獲等鳥獣の種類別員数等を記入した捕獲等報告書(様式第11号)を提出するとともに、許可証等を市長に返納するものとする。

(県への有害鳥獣捕獲の状況等の報告)

第15条 市長は、毎年度の半期毎に当該半期中に行った許可に係る前条第2項の捕獲等報告書の写しを知事に提出するものとする。

(広域的な有害鳥獣捕獲)

第16条 市長は、被害が複数の市町村にわたる場合にあっては、必要に応じ隣接市町村長と協議し、有害鳥獣捕獲の円滑化を図るものとする。

(調査研究)

第17条 市長は、鳥獣保護及び管理の適正な推進を図るうえで必要な資料を得るため、申請者に有害鳥獣捕獲の個体の種毎に、性別、年齢、体長、体重及び有害鳥獣捕獲地点等についての調査を依頼し、報告を求めることができるものとする。

(住所等変更届等の手続)

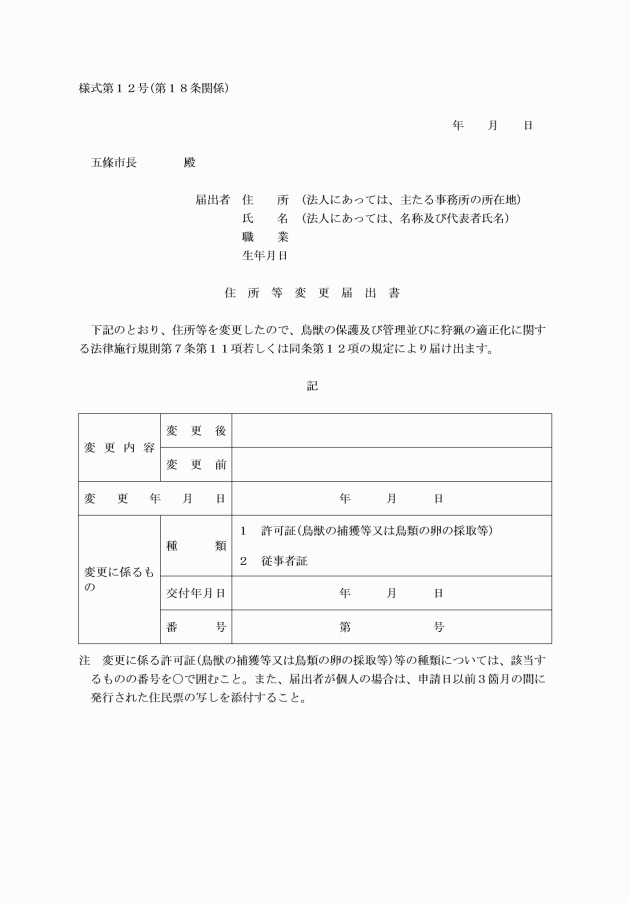

第18条 許可証等の交付を受けた者が、その氏名又は住所(対象法人にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更した日から2週間以内に住所等変更届出書(様式第12号)に許可証等を添えて、市長に届け出るものとする。

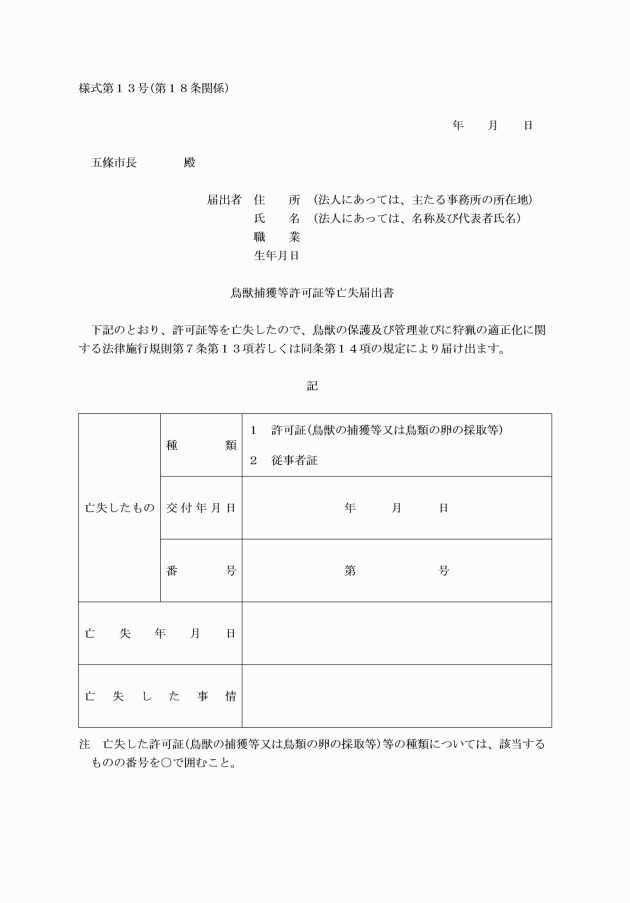

2 許可証等を亡失したときは、鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書(様式第13号)を市長に届け出るものとする。

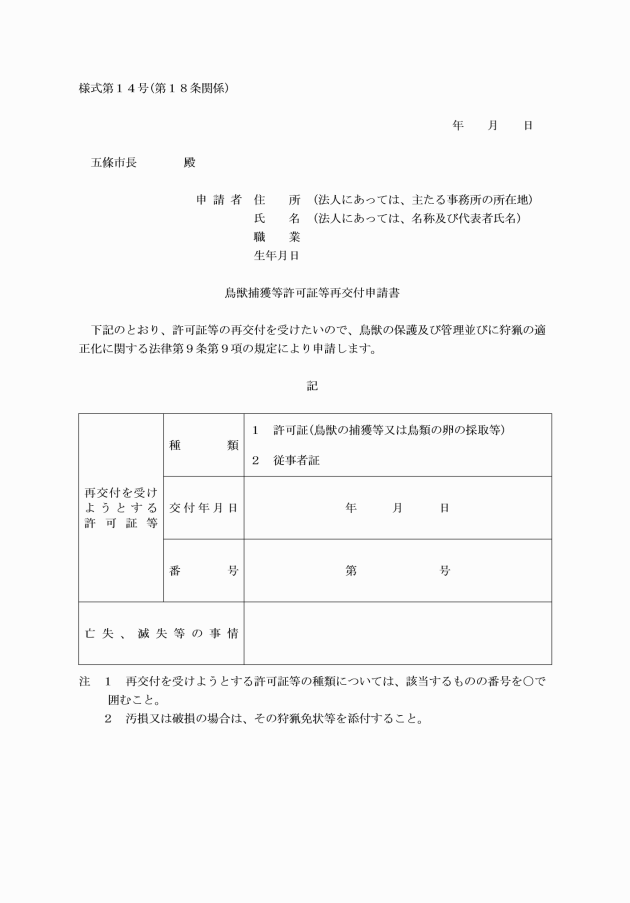

3 許可証等の再交付を請求する場合は、鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(狩猟期間中の有害鳥獣捕獲許可)

第19条 狩猟期間中における一般猟野及び休猟区における有害鳥獣捕獲は原則として許可しないものとする。また、網猟具又はわな猟具のみを使用する猟法による銃器を対象とした特定猟具使用禁止区域における有害鳥獣捕獲についても、狩猟期間中は原則として許可をしないものとする。

(その他)

第20条 申請者は、この要綱によりがたい場合は、市長と協議するものとする。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の五條市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱本文の規定は、令和5年4月1日以後の申請について適用する。

附則(令和6年告示第156号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の五條市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱第7条の規定は、令和6年4月1日以後の申請について適用する。