○五條市契約規則

昭和39年4月5日

規則第4号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札参加者の公示及び一般競争入札の公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項及び第167条の6第1項の規定による公示及び公告は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)第2条第2項の掲示場に掲示及びその他の方法により行わなければならない。

(一般競争入札に付する公告の日限及び事項)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札(次条に規定する公有財産売却システムを除く。以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)前10日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期日を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札条件に違反した入札は、無効とする旨

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、その見積価格(入札書に記載すべき金額として単価を示すべきことを指示した場合にあっては、当該単価に当該入札において示した購入等の予定数量を乗じて得た金額。再度入札の場合にあっては、最初の入札の入札金額)の100分の5(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、市長が入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行、株式会社、商工組合、中央金庫又は農林中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(5) 市長が確実と認める社債

(6) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(7) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(8) 公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(1) 国債及び地方債 債権金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であって保証金に充用の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては発行価額)

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に該当する金額

(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) 公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

2 一般競争入札に参加しようとする者から小切手を入札保証金の納付に代わる担保として提供があった場合において、当該小切手を第7条の規定により還付することとなる前にその呈示期間が経過することとなるときは、当該小切手を保管する者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手を担保として提供した者に対して当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めるものとする。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5に規定する資格を有するとき。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第7条 第4条第1項の入札保証金は、入札の終了後又は入札の中止後速やかに還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第8条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合において準用する。

(一般競争入札の方法)

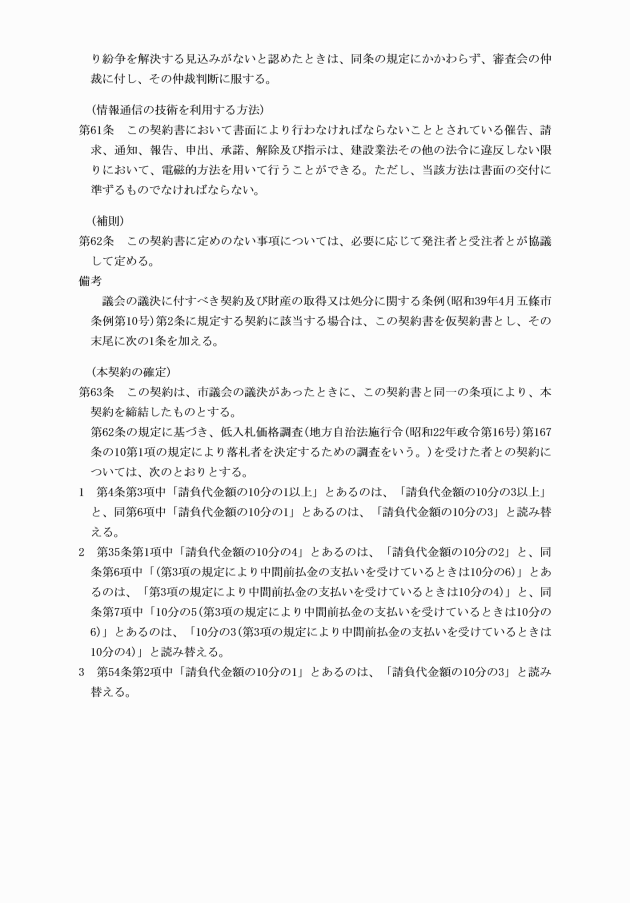

第9条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書(様式第6号)1通を作成し、封書にして所定の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

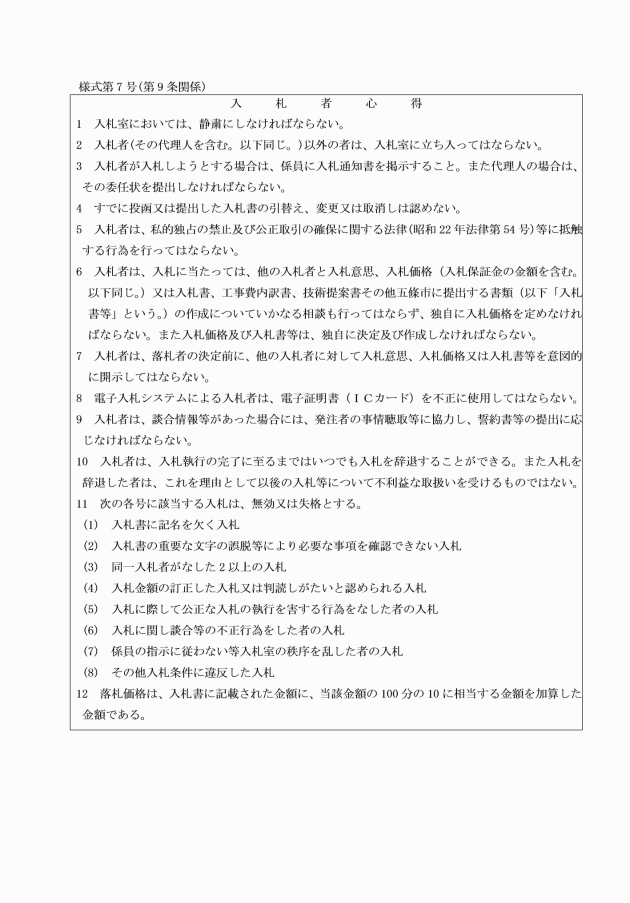

2 入札執行については、入札者に対して注意を促すため、入札者心得(様式第7号)を常時入札室に掲示しておくものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、建設工事等に係る電子入札に参加しようとする者(以下「電子入札者」という。)は、入札書の作成に代えて当該電子入札者の使用に係る電子計算機から入札書に記載すべき事項についての情報(以下この条において「情報」という。)を電子入札システム(建設工事等に係る電子入札の手続きを行うための市の管理するシステムをいう。以下同じ。)に入力しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

4 前項本文の場合において、入札期間の末日までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報でなければ受理することが出来ない。

5 電子入札者は、前2項の規定により入力する情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。

(無効入札)

第10条 次の入札は、これを無効とする。

(1) 入札の資格のない者が誤ってなした入札

(2) 所定の日時までに到着しなかった郵便による入札

(3) 入札保証金が所定の額に達しなかった者の入札

(4) 入札者の記名(電子入札にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札

(5) 入札書の入札金額を訂正した入札

(6) 同一の入札について入札者又はその代理人によりなされた2人以上の入札

(7) 入札に関し不正の行為をした者の入札

(8) 金額又はその他主要な部分の記載が不明確な入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、市長はあらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を要する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により、落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、その旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定による最低制限価格は、工事又は製造の請負の場合は、予定価格からその予定価格の3分の2以上の額の範囲内において、最低価格の入札した者を落札者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その都度最低制限価格を設けることができる。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

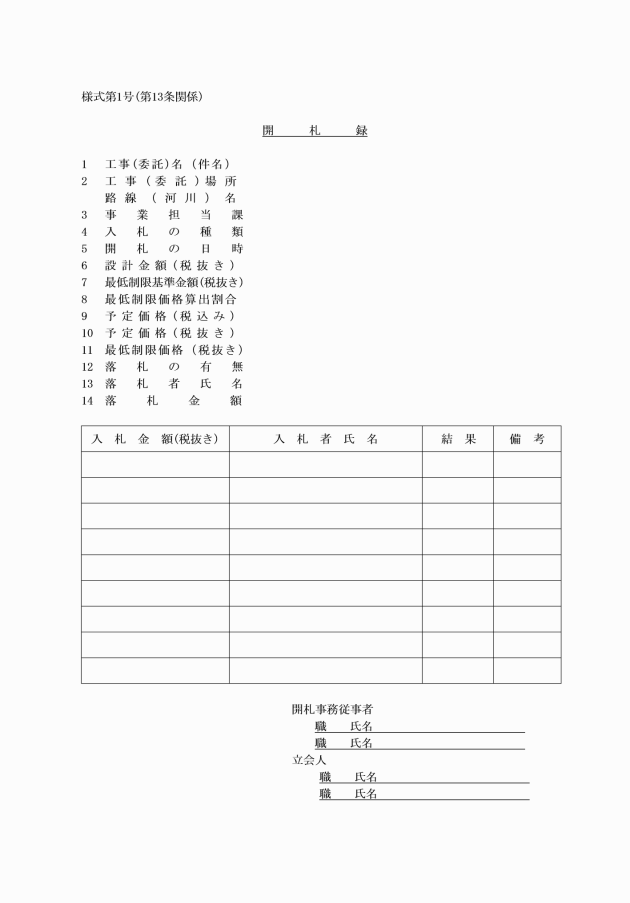

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第3項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を記録しておかなければならない。

2 電子入札の開札は、市が指定した入札期間満了後、遅滞なく行わなければならない。

3 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、第1項の記録中にその旨表示しておかなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3人以上の者を指名しなければならない。

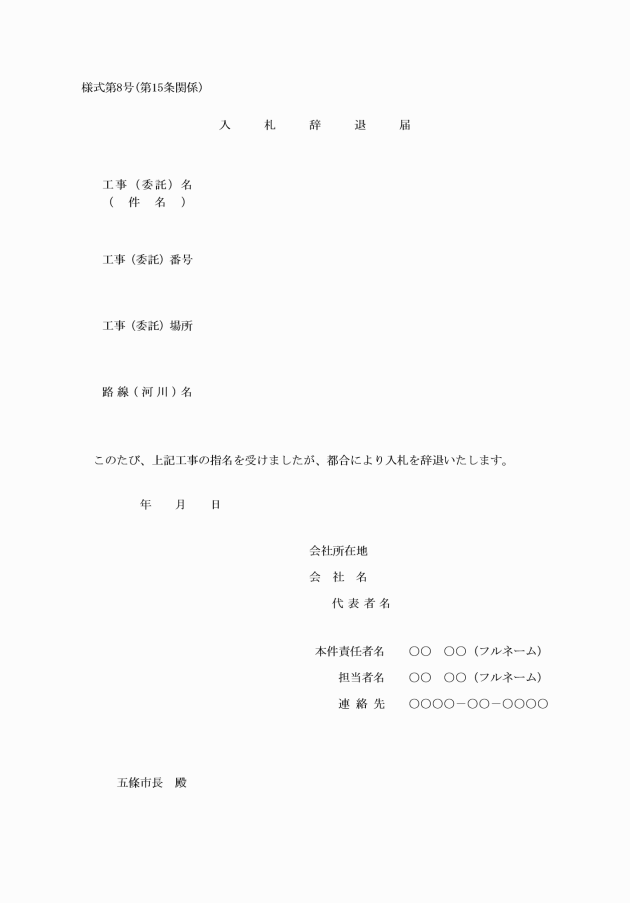

3 指名を受けた者が、その指名を辞退する場合は、様式第8号により届出なければならない。

4 指名競争入札において、入札者が1名であるときは、指名競争入札は成立しない。

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称及びその発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容及び契約の相手方の選定基準等を公表すること。ただし、物品又は役務の契約の場合に限る。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

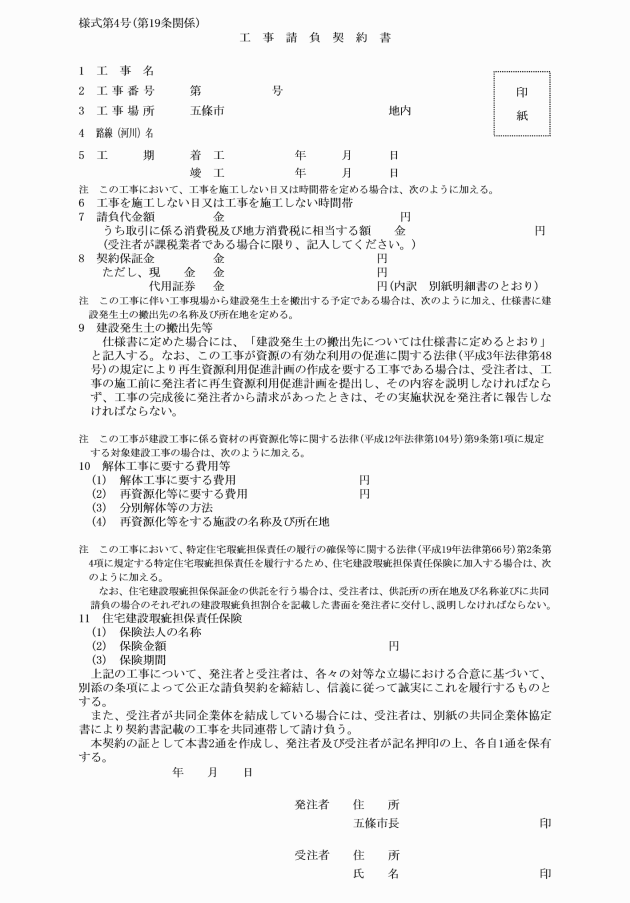

第19条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、次条第1項の規定により、契約書の作成を省略する場合を除き、落札の日又は随意契約の通知を受けた日から5日以内(市長が特別の理由により必要があると認めるときは、市長の指定する日まで)に、市長とともに契約書を作成し、これに記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じなければならない。

2 落札者は、正当の理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないとき又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じないときは、落札者としての権利を失なうものとする。

3 契約書(建設工事の請負契約に係るものを除く。)又は契約内容を記録した電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 監督及び検査に関する事項

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 契約不適合責任に関する事項

(11) 契約の解除に関する事項

(12) 契約の変更に関する事項

(13) その他必要と認める事項

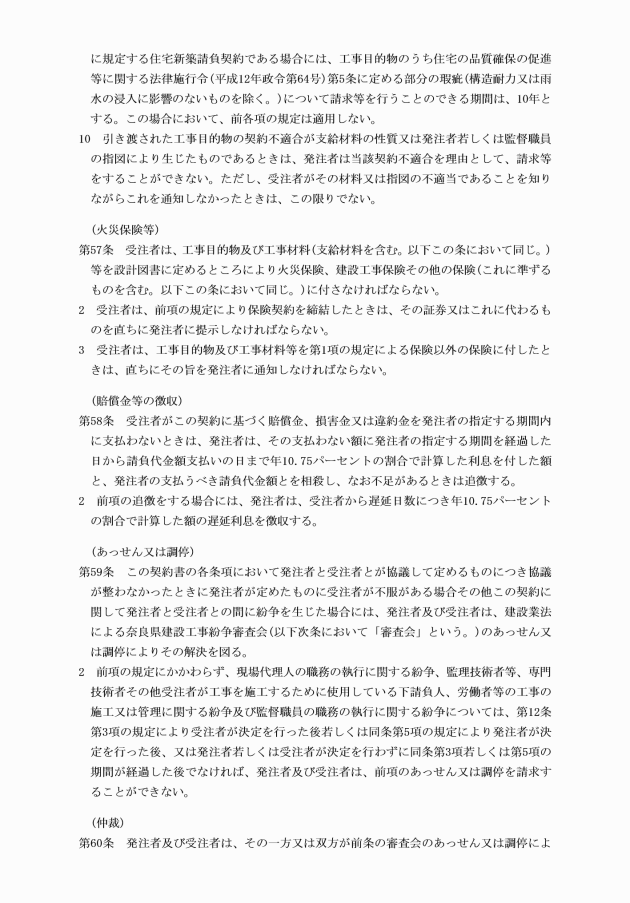

4 建設工事の請負に係る契約書は、工事請負契約書(様式第4号)又は工事請負契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じたものによらなければならない。

(契約書の省略)

第19条の2 契約金額が50万円以下の契約その他市長が特に契約書の作成を省略してもさしつかえないと認める契約については、前条の規定する契約書の作成を省略することができるものとする。

(仮契約)

第20条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあっては、あらかじめ仮契約書又は仮契約内容を記録した電磁的記録を作成しておくことができる。

(契約保証金)

第21条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項の各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の免除)

第22条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に本市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の相手方が国又は地方公共団体であるとき。

(8) 契約の相手方が公共団体(地方公共団体を除く。)又は公共的団体であって、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 物品を購入する場合において、直ちに現物が納入されるとき。

(契約保証金の還付等)

第23条 第21条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、市長は、契約の目的物の種類又は品質に関する担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。

2 財産の売払いに係る契約において納付した契約保証金は、前項の規定にかかわらず、契約者からの申出により売払代金に充当することができる。

(監督又は検査)

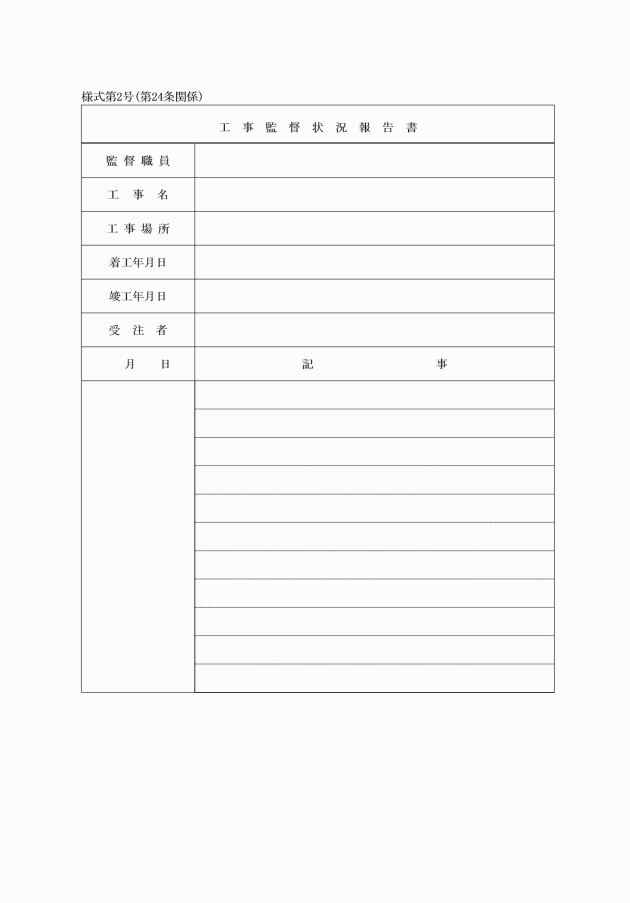

第24条 市長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、市長に対し、様式第2号により、監督の実施について報告しなければならない。

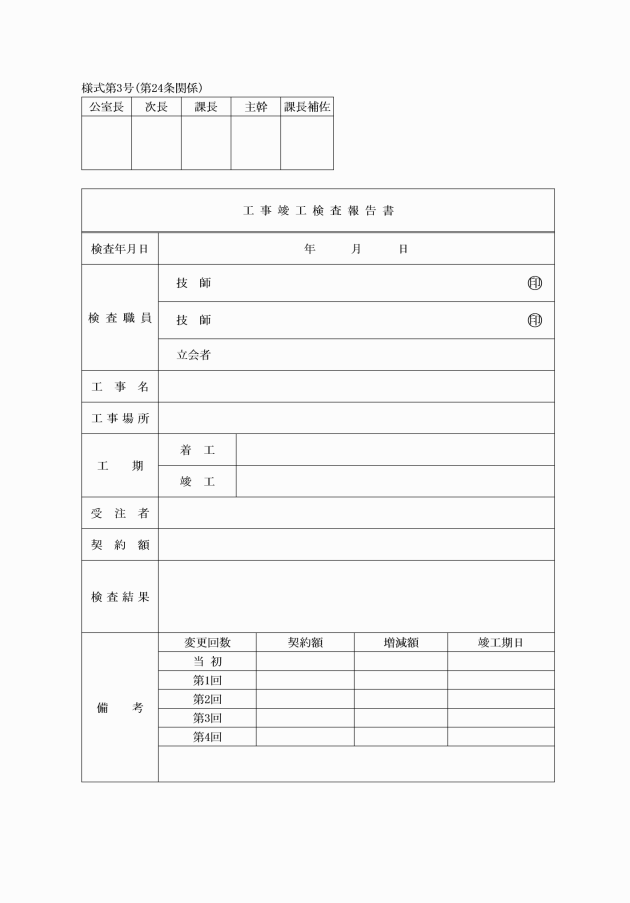

3 市長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要あるときは、破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合にあってはその措置についての意見を様式第3号により市長に述べなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し、検査職員が記名することをもって、これに代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況、結果等を報告させなければならない。

(部分払)

第25条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については、当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約の変更)

第26条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により、契約を変更する場合にあっては、市長は契約の相手方と協議の上、変更契約書又は変更契約内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(契約の解除)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込がないとき。

(2) 契約による給付に不正があるとき。

(3) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第19号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附則(平成元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、「昭和」を「平成」に改める改正規定は、平成元年1月8日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号から様式第5号まで規定は、平成元年4月1日以降に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書について適用し、同日前に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書については、なお従前の例による。

附則(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第31号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

附則(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第107号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

附則(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に契約を締結する工事から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに請負契約を締結している工事のうち、令和5年4月1日以降に工期の終期が到来するものであって、災害応急対策又は災害復旧に関する工事については、令和5年4月1日以降、改正後の様式第4号第30条の規定を適用し、同日までに契約変更を行うものとする。

附則(令和5年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

1 工事又は製造の請負 | 2,000,000円 |

2 財産の買入れ | 1,500,000円 |

3 物件の借入れ | 800,000円 |

4 財産の売払い | 500,000円 |

5 物件の貸付け | 300,000円 |

6 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000円 |